手力整体塾@からだ応援団のパンチ伊藤です。

誰が言ったか定かじゃない『抗重力筋』。そのカテゴライズがあまりに曖昧なのでツッコミを入れてみたいと思います。

重力で壊れるシチュエーションを並べて比較

最初に断っておきますが、姿勢はコロコロ変わるので本来ほぼ全ての骨格筋が抗重力筋と言えます。だからわざわざ抗重力筋として分類することにはあまり意味がないことを踏まえた上で、現状の定義に対して物申します。

現状「抗重力筋」で検索すると以下のような結果です。

AI による概要

- 役割:抗重力筋は、身体の姿勢を保持し、重力の影響下で身体のバランスを保つために重要な役割を果たします。

- 主な筋肉:

- 背中:脊柱起立筋(背骨を立てる)、広背筋(肩甲骨を引き寄せる)

- 腹部:腹直筋(お腹をへこませる)、腸腰筋(股関節を曲げる)

- 臀部:大臀筋(お尻を締める)

- 太腿:大腿四頭筋(太ももを伸ばす)

- ふくらはぎ:下腿三頭筋(かかとを持ち上げる)

AIによる概要だけじゃなく検索結果に現れるほとんどサイトが似たりよったり。ツッコミどころはいくつかありますが、ワタクシが声を大にして物申したいのは『下腿三頭筋』。

下腿三頭筋を抗重力筋に数えるということは「つま先で地面を押して立て」と言っていることにほかなりませんが、そんな教えじゃ体のトラブルは増える一方です。

体が悲鳴を上げやすいシチュエーションをいくつか確認してみましょう。

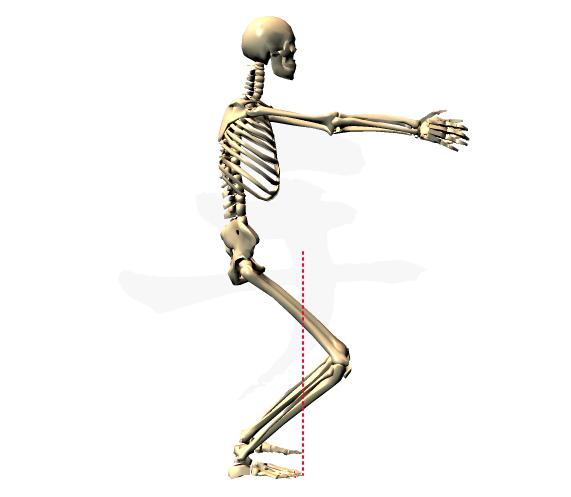

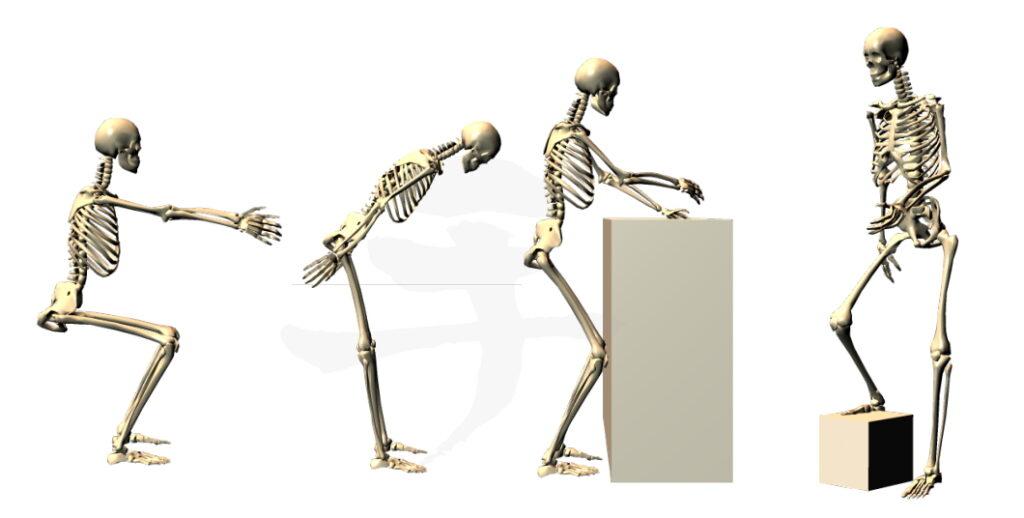

【ダメスクワット】

膝がつま先よりも前に出ると、大腿四頭筋の負担が激増して膝周りに痛みが出やすい。

特定の筋肉を狙う場合を除いて、下肢の重要な筋を連動させつつまとめてケアできるスクワットの利点を活かすなら、膝はつま先より前に出ない方が良い。

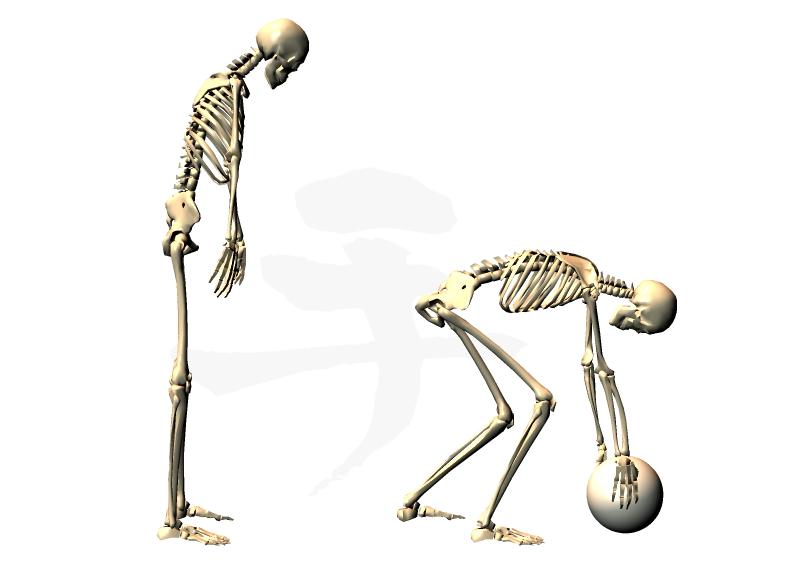

【お辞儀や前屈み】

ぎっくり腰など急性の腰痛を起こしやすい瞬間その1。

別に重たいものを持たずとも、自分の上半身とテコだけで十分腰が壊れる。

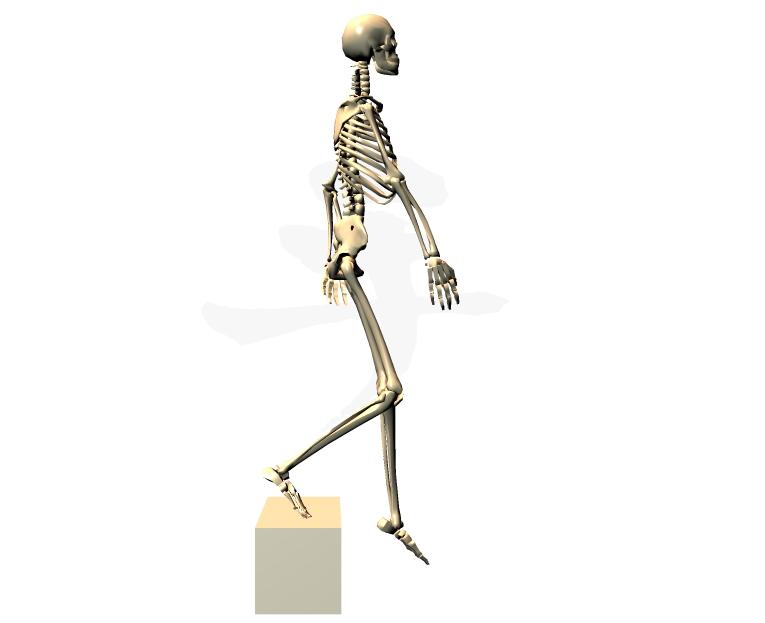

【階段や坂の下り】

上りよりも下りのほうが膝にくるのは言わずもがな。

下りの場合は、筋肉への負担が大きい伸張性収縮が生じるのも膝へくる要因だけれど、もうひとつ大きな要因があります。

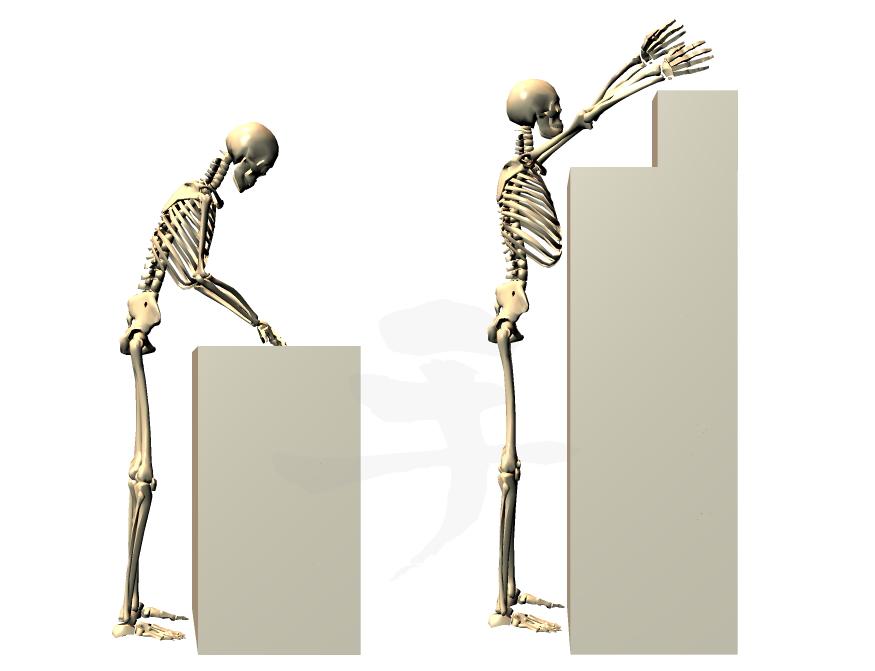

【シンクや棚】

急性腰痛を起こしやすい瞬間その2。実はぎっくり率高し。

足が前に出せない(近づけない)状態で手だけ前へ伸ばすと、重力によるテコが爆増します。

ほんの一例ではありますが、体が壊れる際の共通点に気づきましたでしょうか?

つま先で地面を押していたら体壊れます

体が壊れやすいシチュエーションは全てつま先荷重。足関節を底屈させる下腿三頭筋が必要以上に頑張って、つま先で地面を押している時に体が悲鳴を上げます。

この状態を続けていると腰や膝だけでなく、足底筋膜炎や外反母趾などのトラブルにも繋がります。かく言うワタクシも整体師になった当初、ベッドでの施術を続けて足底筋膜を経験しております。

つま先への偏った荷重は良いことありません。

上で示したような体を壊しやすいシチュエーションでも、踵にしっかりと乗る工夫をすれば体を痛めるリスクは限りなく下げられます。

それでもまだ「下腿三頭筋は抗重力筋だから鍛えろ」と言い張るお方は、是非つま先荷重で重量挙げしてみてください。どうなっても関知しませんが。

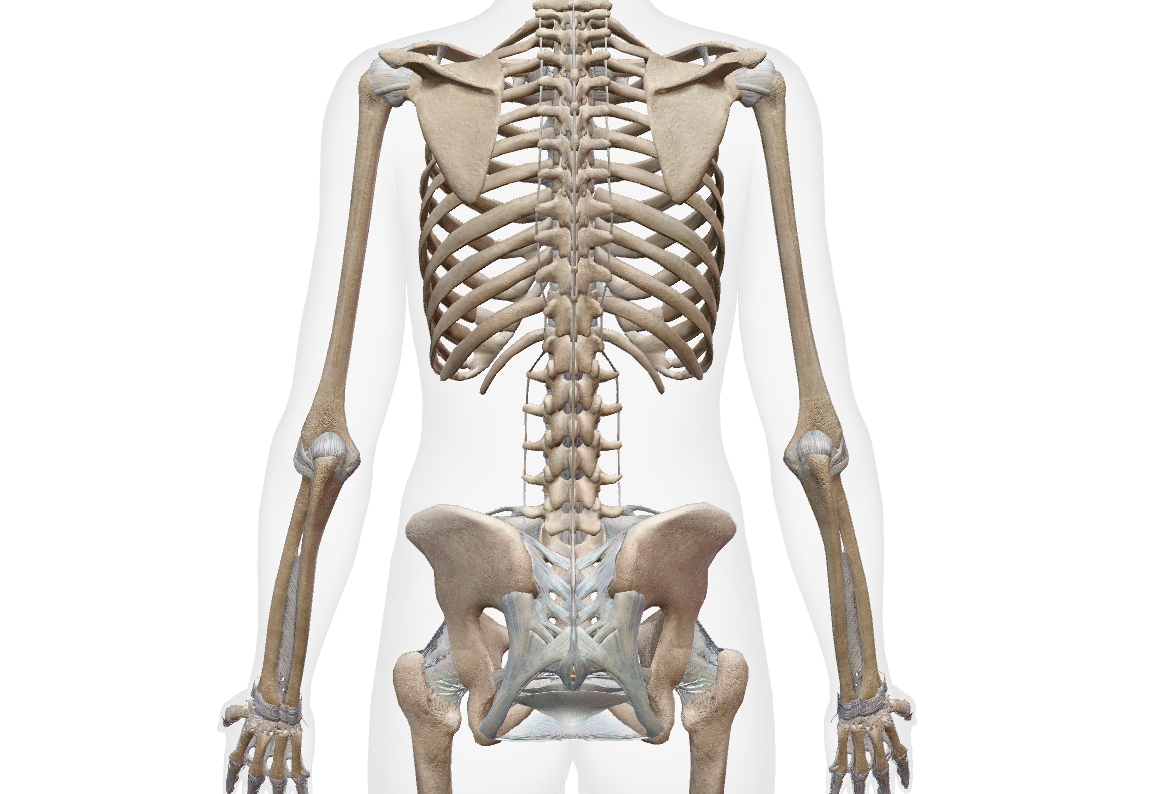

連動する筋筋膜

筋筋膜は、共同&連動して本来の力を発揮します。膝の伸筋である大腿四頭筋を働かせたいなら前脛骨筋など足関節の伸筋との連動が◯。すると同時に股関節の伸筋である殿筋群もスムーズに働いてくれます。

上肢でも同じことが起こるので下肢だとわかりにく人は上肢で試してみてください。手首を屈曲したままボール投げられないでしょ?

ここで「スネの筋て伸筋?」と疑問に思う人がきっといると思います。足関節底屈のことを一般的に「足首を伸ばす」「つま先を伸ばす」と言うので混乱しますが、【底屈=屈曲】【背屈=伸展】。だからフクラハギが屈筋でスネが伸筋。手首と足首一緒に動かして納得してください。

重力に抗うのは伸筋群

構造上ツルツルの玉の上に立っている状態なので直立不動は不自然。前後左右ゆらゆらと揺れるのが自然な立位です。

姿勢は都度変わるので足に掛かる荷重もずっと踵が良いわけではありませんが、二足で立ち、体の前面で手を使うことが多い人間の場合、ややもすればつま先荷重になりがち。だから踵に乗る意識でちょうど良いのです。

「全ての骨格筋は全ての動作に作用する」

身体は常に連動して些細な動作でも沢山の筋肉を動員して動いています。んが、重力に対抗して身体を上下させる際は関節を伸ばす【伸筋群】が優位に働きます。

趾行や蹄行をおこなう四足の動物はフクラハギで重力に抗ってってますが、彼らのフクラハギにはあまり筋肉が無くほとんどアキレス腱です。

我々は蹠行。踵を接地したから手が使えるのか手を使うから踵が接地したのか定かではありませけれど、【踵接地】は人としてのアイデンティティなのです。

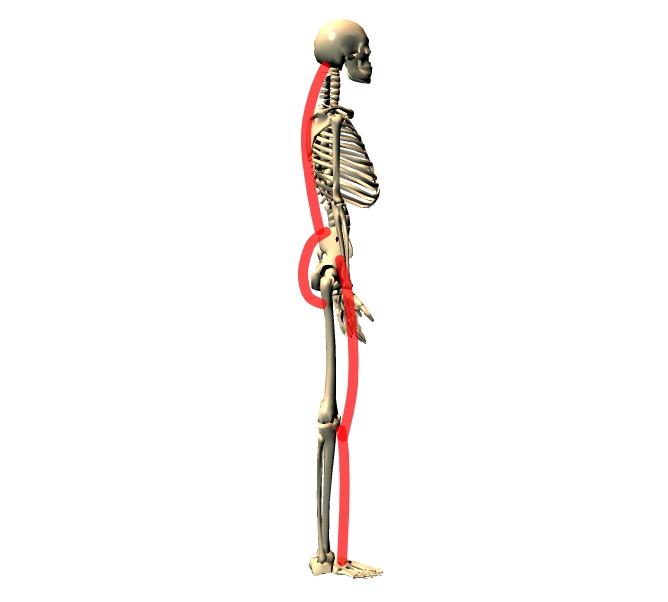

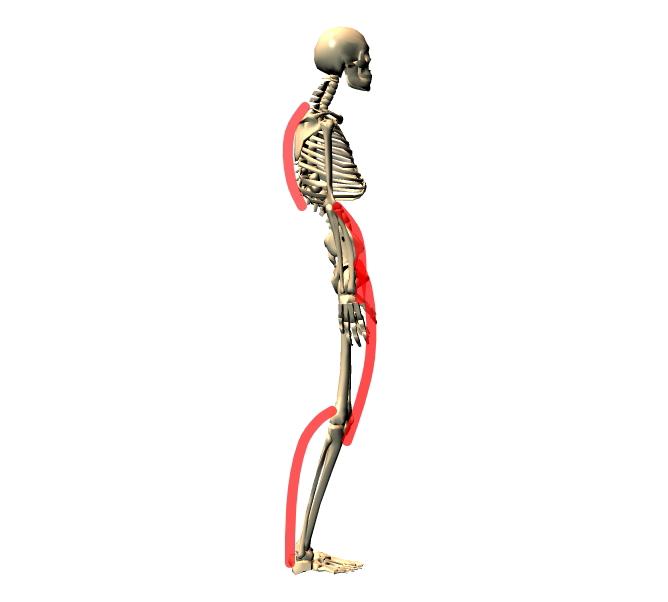

抗重力筋という言葉はきっと何処かの先生がテスト問題のために考え出したものであってその分類はテスト以外であまり役に立ちません。現状カテゴライズされている筋肉で立ったらこんな↓姿勢だし。

実際こんな立ち方の人が街に溢れていますが、屈筋群を抗重力筋に数えた人にも責任の一端があるかもしれませんね。

常識を疑いましょう。

闇雲にマユツバつけて想像・空想するのではなく、事実として存在する機能解剖と物理を的確に繋げて思考しましょう。

と、ここまで頑張ってブログ書きましたが、質問の形を少し変えて、検索じゃなく直接Geminiにたずねてみたら以下の返答を得られました。

人が直立で立つ際に収縮する主な筋肉は、姿勢を維持し、バランスを取るために全身にわたります。特に重要な筋肉群を以下に示します。

体幹の筋肉:

- 脊柱起立筋 (Erector Spinae): 背骨に沿って走り、体をまっすぐに保ち、前かがみになるのを防ぎます。

- 腹筋群 (Abdominal Muscles): 腹直筋、外腹斜筋、内腹斜筋、腹横筋などが含まれ、体幹を安定させ、姿勢を支えます。

- 腰方形筋 (Quadratus Lumborum): 腰の両側に位置し、体幹の安定と側屈に関わります。

下半身の筋肉:

- 大殿筋 (Gluteus Maximus): 股関節を伸展させ、体を起こし、直立姿勢を維持するのに重要です。

- 中殿筋・小殿筋 (Gluteus Medius & Minimus): 股関節を外転させ、骨盤を安定させ、片足立ちの際などにバランスを保ちます。

- ハムストリングス (Hamstrings): 大腿二頭筋、半腱様筋、半膜様筋からなり、股関節の伸展と膝関節の屈曲に関わり、直立姿勢を支えます。

- 大腿四頭筋 (Quadriceps Femoris): 大腿直筋、外側広筋、内側広筋、中間広筋からなり、膝関節を伸展させ、立ち姿勢を安定させます。

- 下腿三頭筋 (Triceps Surae): 腓腹筋とヒラメ筋からなり、足首を底屈させ、体を前に押し出す役割とともに、直立時の姿勢維持にも貢献します。

- 前脛骨筋 (Tibialis Anterior): 足首を背屈させ、体のバランスを保ちます。

上半身の筋肉:

- 僧帽筋 (Trapezius): 首から背中にかけて広がる筋肉で、肩甲骨を安定させ、胸を張り、良い姿勢を保ちます。

- 菱形筋 (Rhomboids): 肩甲骨を内側に引き寄せ、背中をまっすぐに保つのに役立ちます。

- 肩の筋肉 (Shoulder Muscles): 三角筋などが、腕の位置を制御し、バランス維持に間接的に関わります。

- 首の筋肉 (Neck Muscles): 頭の位置を保ち、バランスを取るために働きます。

これらの筋肉は、常に微妙な収縮を繰り返しながら、重力に対抗し、バランスを維持することで、人が安定して直立で立つことを可能にしています。意識していなくても、これらの筋肉は協調して働き、私たちの姿勢を支えているのです。

by Gemini

いやはや、もうオイラ仕事なくない?ww

とにかく、抗重力筋なぞという言葉に惑わされず、踵で地面を押す癖をつけましょう。体壊さなくて済みます!

関節がどこにあってどの方向にどれくらい動くのか

それすら知らずに身体を変えようとしてませんか?