手力整体塾@からだ応援団のパンチ伊藤です。

何故か勘違いが定着しているらい「トレンデレンブルグ徴候」についてのおはなしです。

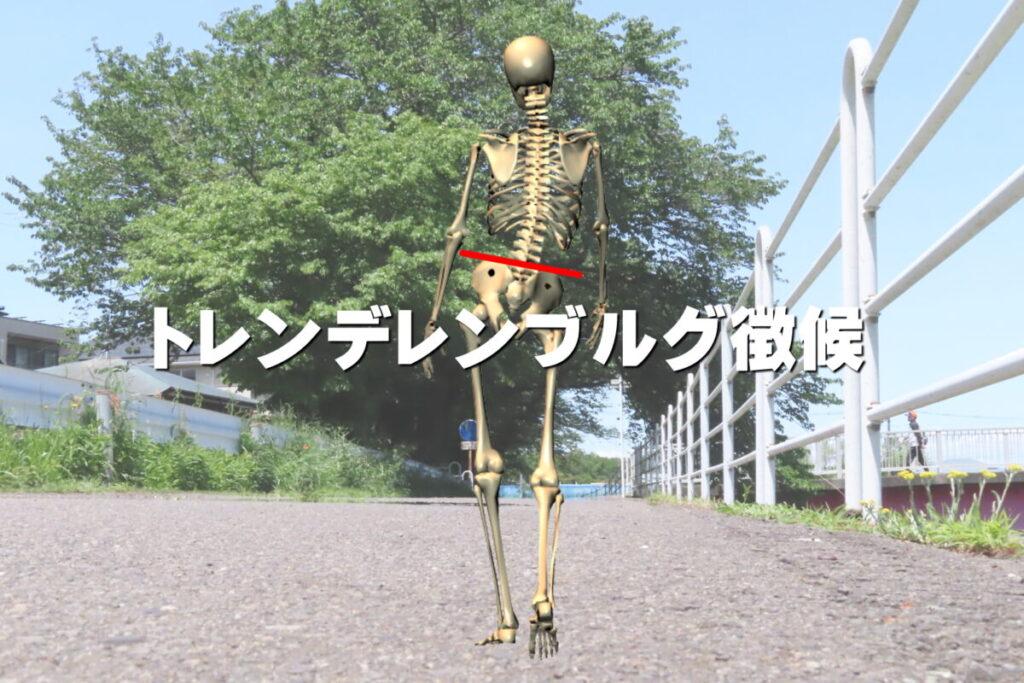

トレンデレンブルグ徴候

【トレンデレンブルグ徴候】とは

ドイツの外科医フリードリヒ・アドルフ・トレンデレンブルク(1844年~1924年)が提唱した歩行中に見られる股関節の徴候(客観的なサイン)を指します。

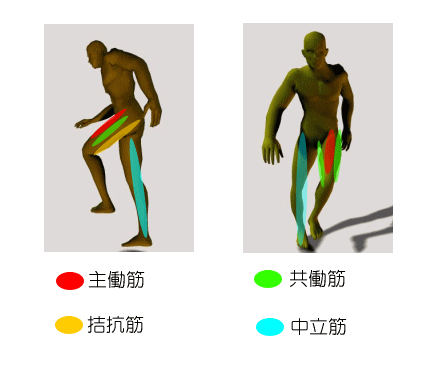

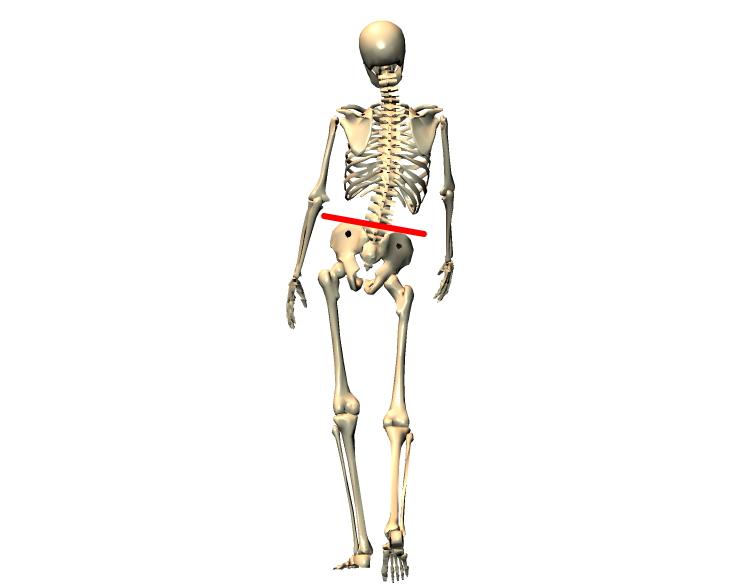

歩行の際、地面から離れた脚(遊脚)側の骨盤が大きく下がる歩き方をそう呼び、本来は支持脚股関節の先天性脱臼などを疑う指標。上のイラストで言えば左股関節の脱臼や形成不全を疑う徴候です。んが、何処でどうねじ曲がったのか「中殿筋をはじめとした股関節外転筋群の弱化や麻痺」の指標として語られることが大半です。

確かにワタクシも20年ほど前に某整体スクールでその様に習いましたが、現場で体験することや機能解剖的に辻褄が合わないことに暫くして気が付きました。

少し知識があって少し考えれば誰でもわかること。指先ひとつで正確な情報が手に入る現在においても考えなく只の伝言ゲームをしている人は以外に多くて驚きます。

大切なのでもう一度。歩行の際に遊脚側の骨盤が大きく下がることをトレンデレンブルグ徴候と呼ぶのは間違いありませんが、支持脚股関節の先天性脱臼などを疑うサインあって外転筋の弱化や麻痺を疑うものではありません。

デュシェンヌ歩行

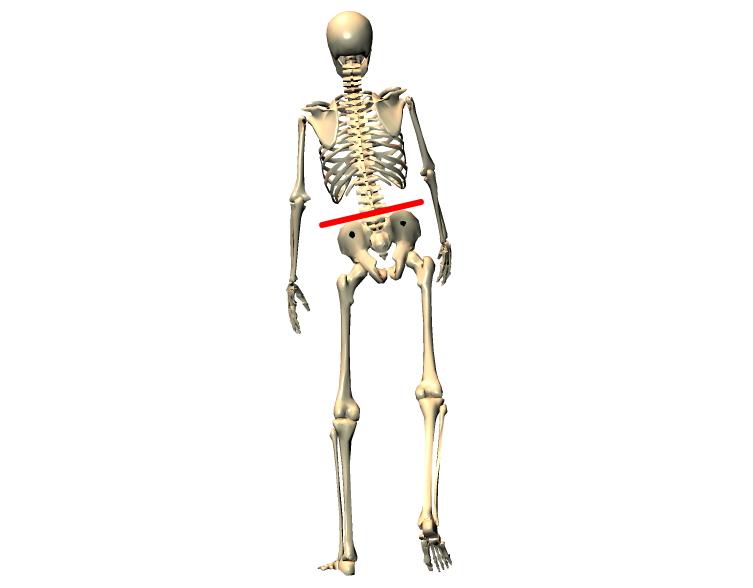

トレンデレンブルグ徴候と似たもので『デュシェンヌ歩行』と言われるものがあります。

【デュシェンヌ歩行】とは

フランスの神経科医デュシェンヌ(Guillaume Duchenne de Boulogne, 1806-1875)が提唱した特徴的な歩行。歩行の際支持脚側へ上体を傾けて歩く場合、支持脚股関節の外転筋群弱化や麻痺が疑われるというもの。

おわかりですね。トレンデレンブルグ徴候とデュシェンヌ歩行がごちゃ混ぜになった情報が伝言ゲームで広まっているのです。

機能解剖の基本を忠実に

デタラメな情報が広まってしまう最大の要因は、権威ある肩書に弱いのと同様、なんとなく「それっぽい言葉に釣られてしまう」心理にあると思います。

少し前にも書きましたが、わざわざワケのわからない言葉を使わず、身体の状態を機能解剖の参考書に載っている言葉で表現していれば釣られなくて済みます。

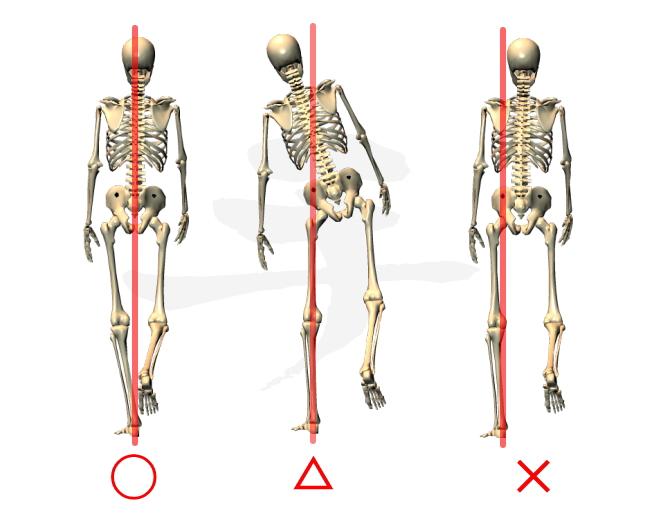

遊脚側の骨盤が下がりつつも片脚支持ができるということは、支持脚の外転筋群が伸張性収縮に耐えられるということ。弱っているどころか元気ハツラツです。

実際、殿筋群(股関節外転筋群)が弱ってきているお年寄りは、遊脚側の骨盤を思い切り引き上げて(支持脚外転筋群を短縮性収縮させて)歩いている場合がほとんど。デュシェンヌ歩行の方が圧倒的に多いのです。

筋肉の収縮パターンさえ理解していれば、『トレンデレンブルグ徴候=外転筋の弱化』は矛盾していることに気づくはずです。

機能解剖は物理と掛け合わせてはじめて役に立ちます。

物理的に無理のある動作を繰り返していたら身体が壊れるのは致し方ない。どんな無理が何処へ集中しているのか見極める目を養いましょう。

まとめ

- トレンデレンブルグ徴候

歩行の際、遊脚側の骨盤が大きく下がる→支持脚股関節の先天性脱臼を疑う - デュシェンヌ歩行

歩行の際、遊脚側の骨盤を大きく引き上げる→支持脚股関節の外転筋群弱化を疑う

どちらも一見格好の良いそれっぽい言葉ですが、特徴的だからといって「出来る」動作を問題視してもあんまり意味がありません。代償として出来なくなっている動作を正確な機能解剖の言葉で言語化するほうがずっと役に立ちます。

一見格好いいけれど、トレンデレンブルグ徴候は130年前。デュシェンヌ歩行は140年前。どちらも大昔の概念なので、伝言ゲームの果に変わり果てた姿になるのも無理ないのかもしれません。

誰かが考えた不思議な言葉ではなく、機能解剖の共通言語で身体の状態を言語化出来るようになっておきましょう。『体の声を訳す』とはそういうことです。

ちなみに、歩行中の骨盤は軽くロールして正常です。蹠行できていれば尚更。お陰で全身運動に成るわけですからね!

カラダという迷宮で迷子になっているなら

確かな事実を基にした

攻略法を身に着けましょう